《中國的司法改革》白皮書(全文)

White Paper: Judicial Reform in China

(三)擴大司法公開

面對社會矛盾多發、案件數量大、新情況新問題層出不窮的狀況,中國司法機關在加強自身建設的同時,全面推進司法公開,讓司法權力在陽光下運行,在社會各界的有效監督下公開、公平、公正地行使。

擴大公開的事項和內容。人民法院將審判公開延伸到立案、庭審、執行、聽證、文書、審務等各個方面。人民檢察院依法充分公開辦案程序、復查案件工作規程、訴訟參與人在各訴訟階段的權利和義務、法律監督結果。公安機關、司法行政機關將主要職責、執法依據、執法程序、執法結果及警務工作紀律等向社會廣泛公開。

豐富公開的形式和載體。司法公開從各部門分散發布,轉變為統一的信息服務窗口集中發布。公開載體從傳統的公示欄、報刊、宣傳冊等,拓展到網站、博客、微博客、即時通訊工具等網絡新興媒介。建立健全新聞發言人和新聞發布例會制度,及時發布司法信息。

強化公開的效果和保障。加強裁判和檢察、公安業務文書的說理和論證,邀請民眾、專家參與公開聽證、論證過程,開通民意溝通電子郵箱,設立全國統一的舉報電話,建立部門負責人接待日,加強司法公開的人力物力保障,確保了司法公開的有序推進和良好效果。

(四)加強司法民主

作為審判機關的人民法院和法律監督機關的人民檢察院,同樣需要發揚民主,確保公正司法。中國積極建立和完善人民陪審員制度和人民監督員制度,為發展社會主義民主政治、實現人民群眾依法參與國家事務管理提供了重要保障。

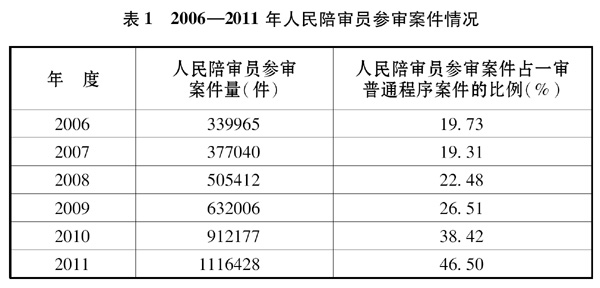

完善人民陪審員制度。人民陪審員制度是社會公眾依法直接參與和監督司法的重要方式。2004年中國的立法機關頒布了《關于完善人民陪審員制度的決定》,拓寬人民陪審員的選任來源,從社會各階層、各領域廣泛選任,采用在名冊中隨機抽取的方式確定參審案件的人民陪審員。人民陪審員除在合議庭中不得擔任審判長外,同法官享有同等權力,對事實認定、法律適用獨立行使表決權。各級法院還圍繞陪審職責開展以審判程序、職業技能、法治理念等為主要內容的培訓,提高人民陪審員履職能力。

| 圖表:2006-2011年人民陪審員參審案件情況 【圖片:新華社】 |

探索建立人民監督員制度。2003年,最高人民檢察院啟動人民監督員制度試點工作;2010年10月,人民監督員制度在全國檢察機關全面推行。通過從社會各界選任人民監督員,依照監督程序對人民檢察院辦理職務犯罪案件過程中出現的應當立案而不立案、不應當立案而立案、擬撤銷案件、擬不起訴等情形進行監督與評議。從2003年10月至2011年底,各地人民監督員共監督案件35514件,提出不同意人民檢察院原擬定意見的有1653件,其中908件的人民監督員表決意見被人民檢察院采納,占54.93%。

(五)加強檢察機關的法律監督

人民檢察院作為國家的法律監督機關,對偵查、審判、執行等司法活動進行法律監督。中國將加強對司法權的監督制約作為改革重點,并推出加強法律監督一系列舉措。

加強對偵查機關立案、偵查活動的法律監督。人民檢察院、公安機關建立刑事案件信息通報制度和共享平臺,通過審查批捕、受理來信來訪、當事人投訴、社會輿論、媒體報道等途徑,及時發現偵查機關應當立案而不立案和不應當立案而立案的線索并依法審查處理。人民檢察院接到報案、控告、舉報或者發現偵查人員以非法方法收集證據的,在調查核實的基礎上提出糾正意見,同時強化對審查逮捕、延長或者重新計算偵查羈押期限等環節的監督。2011年,全國檢察機關共監督立案19786件,對偵查中的違法情況提出糾正意見39432件次。

加強對法院審判活動的法律監督。對于已經發生法律效力的刑事、民事、行政案件判決、裁定、調解,如認為確有錯誤,或者發現損害國家利益、社會公共利益、違反法定程序影響司法公正的,檢察機關有權采取抗訴或者提出檢察建議等監督措施。人民法院應在收到檢察建議后一個月內作出處理并書面回復。

加強對刑罰執行和監管活動的法律監督。針對近年來看守所、監獄內發生的個別惡性事件暴露出來的問題,檢察機關及時會同有關部門開展了全國看守所監管執法專項檢查和全國監獄“清查事故隱患,促進安全監管”專項活動,促進依法文明監管。規范和加強派駐監管場所檢察室建設,推進與監管場所的執法信息聯網和監控聯網,完善和落實收押檢察、巡視檢察等工作機制,加強對監管場所的監督。加強對減刑、假釋、暫予監外執行活動的監督,探索建立刑罰變更執行同步監督機制,開展保外就醫、看守所械具和禁閉使用情況專項檢察。2012年修改的刑事訴訟法明確規定,監獄、看守所等執行機關向人民法院提出減刑、假釋、暫予監外執行的建議或者書面意見的,應當將建議書或者書面意見副本抄送人民檢察院,人民檢察院可以向人民法院提出書面意見。

加強對司法工作人員瀆職行為的監督。檢察機關對司法工作人員徇私枉法等12種瀆職行為,可以通過調查核實違法事實、提出糾正違法意見、建議更換辦案人員等措施進行監督,依法懲治瀆職行為,維護司法廉潔和公正。

0

0